你是否認為自己能夠客觀看待事情,對於世界的現狀已經有所了解。

那麼,《真確》一開始出了 13 道「真確」題目,問題是關於關於貧富、人口增長、出生率、死亡率、教育、公衛、性別、暴力、環境與能源等反應全球面貌與趨勢的 13 個問題,你可以試著做看看,看自己能答對幾題。

我第一次看這本書時,印象中我錯了一半以上(確切錯幾題想不起來了),四、五年後重新拾起這本書,重新再做了一遍後,我只錯了四題,看起來偏見似乎有所改善,但有些觀點還沒更新。

這本書舉出十個扭曲認知的直覺,透過數據實證與圖表輔助,提供一些思考工具,幫助我們改變看待世界的方式,了解真實世界的真正樣貌。

內容目錄

《真確》在說什麼?

本書的作者是由三位人所組成,主要作者是公衛專家與醫生漢斯.羅斯林(Hans Rosling,1948-2017),而他的兒子奧斯.羅斯林(Ola Rosling)與媳婦安娜.羅朗德(Anna Rosling Ronnlund)則負責設計各種動態圖表與教學工具。Hans Rosling 曾十度登上 TED 舞台,幫助人們對抗無知,協助人們更加了解這個世界。

剛剛提到書中開頭有十三個題目,扣除氣候變遷的最後一題,剩餘十二題都是考驗大眾是否有正確認知。不論是教育程度較高,或是對議題有所關注的人,沒有答得比較好,甚至可能比黑猩猩亂選亂猜的答對率 33% 還要差。我當初不到 50% 的正確率,也沒比黑猩猩很多少。

針對社會大眾直覺與偏誤的認知,為了對抗全世界的無知,這本書是作者留給全世界的禮物:「我窮盡畢生之力抵抗全球的無知,而這本書是我的最後一役,是我設法影響世界的最後努力:改變世人的思維方式,安撫無謂的恐懼,讓大家把精力重新放在有益之舉上。」

這本書的內容集結了作者所有演講的精華,讓我們發覺自己對世界的認知錯了,並讓我們抱持謙虛與好奇,對於我們認為不可能的事,願意改變對自己的世界觀,接受並探索真實的世界樣貌。

接下來,我會介紹書中的十種認知偏誤,以及應對的策略與方法。

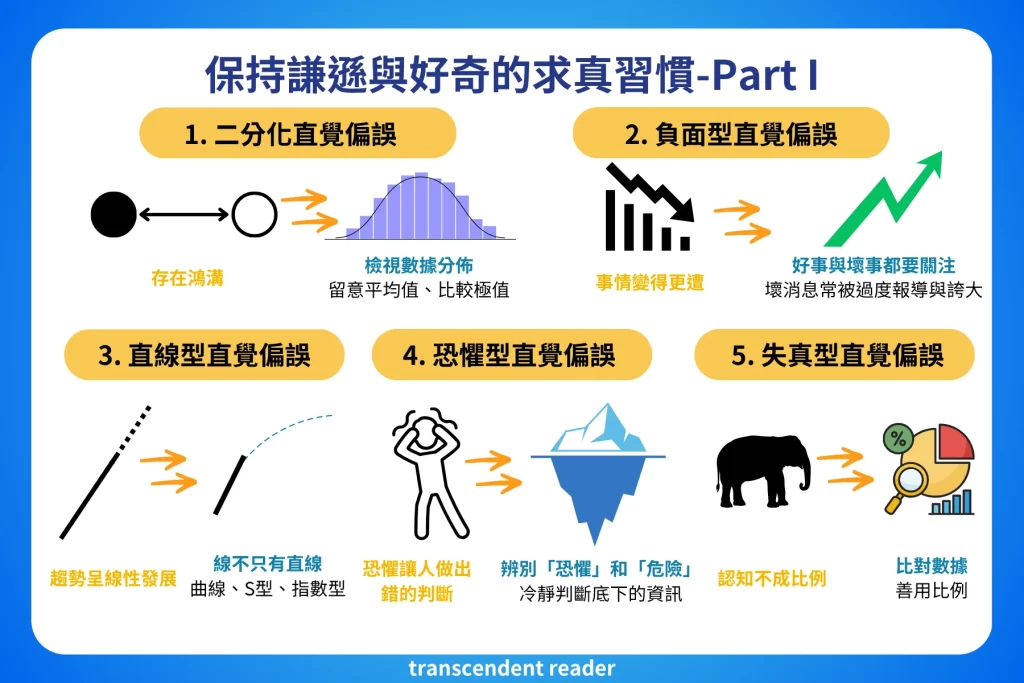

1. 二分化直覺偏誤

二分化直覺是我們傾向於把各種事物分成兩類,兩者之間有著巨大鴻溝。像是好與壞、善與惡、英雄與惡棍、貧與富、我國與他國。

這種將事物進行簡單的二分法,反映著我們對世界的印象,以及這些印象背後的事實基礎。

「二分化」是我們最常見的直覺偏誤,將事物進行分類,是非常簡單清楚、易於理解。然而,現今很多事情不能以簡單的二分法,大多事情是呈現一個連續光譜,不會處於光譜的兩端,而是處於中間並稍微偏向某一端而已。

為了扭轉二分化直覺偏誤,要留心平均值、極值、自己的上層目光。

- 留意平均值:檢視分布狀況,會發現事情大多呈現常態分佈,集中於中間,因此鴻溝並不存在。

- 比較極值:事情總有上下層之分,但大多數仍是落在中間。

- 自己的上層目光:由於多數親身體驗來自上層對下層的看法,而這些資訊都經過媒體篩選,誇大了事情,忽略了小事。然而,真實情況並不是如此。

2. 負面型直覺偏誤

你認為世界正在變好、變壞,還是持平呢?

根據書中的調查數據顯示,大多數國家的人認為世界正變得更遭。

「事情正變得更遭」是我們常聽到的說法,這是負面型直覺造成的。通常有三種情況:

- 對過往的錯誤記憶:你認為現今不如過往,實際上可能是過去不如現在。

- 新聞媒體的選擇性報導:只呈現負面報導,像是戰爭、天災、饑荒、車禍、貪汙,卻很少呈現正面的報導。

- 憑感覺而非思考:人們大多認為問題仍存在,不能太過樂觀。然而,實際上社會已比過去變得更好。

想要扭轉負面型直覺偏誤,你要改變對於世界過度負面的印象,好事與壞事都要關注,不可偏頗。

- 理解有糟糕的事情發生,不代表世界變得更遭,實際上也有事情在逐漸變好。

- 預期壞消息常被過度報導與誇大。

- 別沉浸於過去,對過往過度美化。

3. 直線型直覺偏誤

我們常認為某條線會呈直線發展,然而這是直線型直覺偏誤。

書中提到一個問題,是我重新作答後,仍然答錯的,題目如下。

現今全世界有 20 億個兒童,年齡介於 0 到 15 歲之間。根據聯合國的估算,到了 2100 年全球會有多少個兒童?

A. 40 億

B. 30 億

C. 20 億

這題絕大多數人的正確率,比黑猩猩亂答的正確率 33% 還要低。

我原本認為全世界人口會持續且快速增加,是因為新生兒的人數持續上升,所以答案可能是 A。然而,專家的預測是新生兒不會再增加,也就是持平。

實際上,我上網查了一下現今全世界的人口數,在 2022 年全世界人口已達 80 億,到了現在 2025 年,世界人口估計約為 82.5 億,顯示目前人口增長已經放緩,不再快速增長。根據聯合國的專家預測,全球人口將在2080 年中期達到高峰,約 100 億人以上,之後放緩甚至下降。

另外一題,是關於人口增長的原因,題目如下:

根據聯合國的估算,到了 2100 年全球會再增加 40 億人,而主要的原因是什麼?

A. 兒童(不到 15 歲)人口增加

B. 成年(15 到 74 歲)人口增加

C. 老年(74 歲以上)人口增加

正確答案是 B。我再次作答後,仍覺得這題答案很神奇。人口若不再快速增長,那多出來的那些人不是從兒童,也不是壽命延長,竟然是從成年人而來的。換句話說,就是來自已出生的兒童與年輕人會長大。若沒有深入思考,根本不會得出這樣的答案。

若要扭轉直線型直覺偏誤,要提醒自己趨勢不只有直線,還有 S 型、倍增型曲線、溜滑梯型或駝峰型等。線有各種形狀,不會事事都朝直線發展。

4. 恐懼型直覺偏誤

人感到恐懼時,會讓我們看不清事物,對事物做出錯誤的判斷。

這是因為我們大腦有個「注意力過濾器」,幫助我們篩選接收的資訊,避免過多的資訊轟炸大腦。然而,那些聳動刺激的事情卻能通過過濾器,讓我們把注意力放在這類資訊,忽略其他資訊。因為害怕和恐懼,產生恐懼型直覺偏誤。

例如媒體為了吸睛,總是用些聳動的新聞來吸引注意力,像是戰爭、恐攻、汙染、空難,讓我們認為這個世界就是這樣子。明明新聞內容如此讓人恐懼,世界卻偏偏很安全,這些事件僅僅是一小部分。

我們傾向於留意壞的大過於好的事情。因為壞的事情攸關於我們的生存,所以注意力傾向放在壞事情上,忽略了好事。最終,導致我們對事情的錯誤認知。

若要減少恐懼型直覺偏誤,你要學會辨別「恐懼」和「危險」。可怕的事情讓人感覺危險,而危險的事物則會帶來真正的危害。

別把注意力放在「可怕」但「不危險」的事物上,把對於恐懼的注意力放在現今「重大威脅」上。

5. 失真型直覺偏誤

我們對於事物的認知常會不成比例的失真。失真型直覺偏誤會讓我們把注意力集中在眼前的具體事物上,針對該事件的感覺往往會被過度放大,這失真的感覺往往會造成我們錯誤的判斷。

作者曾在當時全世界最窮的國家莫三比克行醫,當時他的同行認為需要集中時間與精力於治療眼前受苦的病患,但作者認為他們應該妥善運用醫療服務,盡可能拯救更多孩子,而不是單單只為了拯救眼前的孩子,而集中大量資源在單一病患上。

作者引用了曾在剛果和坦尚尼亞當護士的 Ingegerd Rooth 說的話:「在最貧窮的地方,你絕對不該球完美,否則等於竊占了原本能運用得更好的資源。」

若我們把時間與精力只集中在眼前的事物上,卻忽略了背後更大的數字。沒有善用資源,將資源用到極致,僅把資源用在解決一小部分問題上,這看似合乎情理,卻可能不是最佳的做法。

解決失真型直覺偏誤的方法是,善用「比對」和「除法」。

比對數字,獨立出現的數字容易造成錯誤判斷,要找個相關數字交互比對。

善用除法,不只單看總數也要看比例,尤其是比較不同的群體時,像是在比較國家或地區時,要看人均比例。

最後,還有善用 80/20 法則,找出少數關鍵的行動,那些 20% 造成的影響會勝過剩餘的 80%。

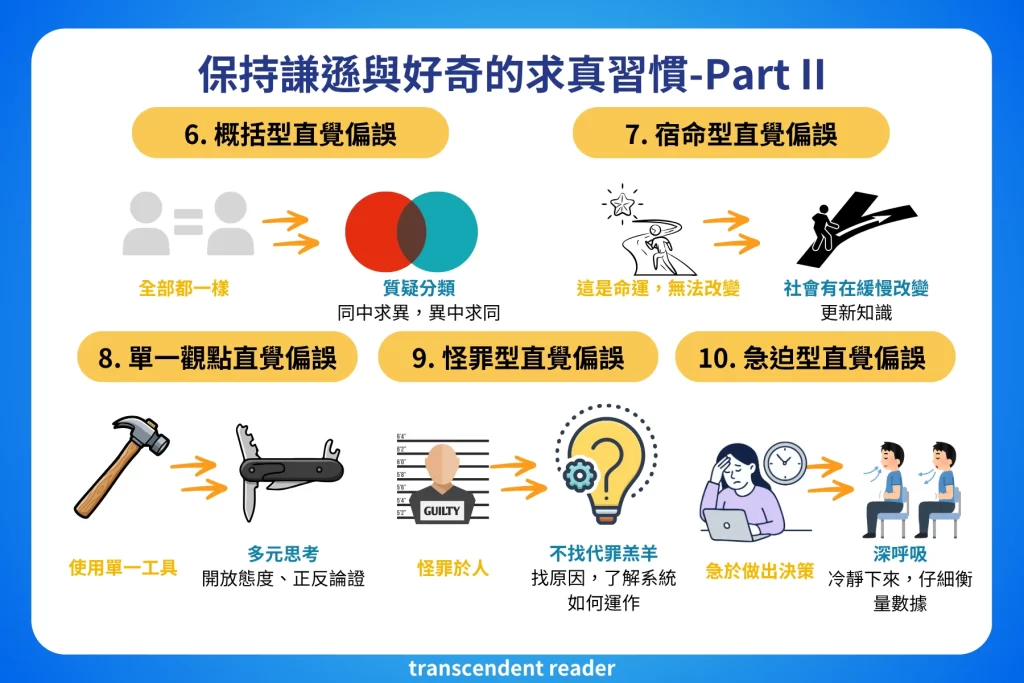

6. 概括型直覺偏誤

我們總是下意識把事物進行分類與概括,這種方式有助於我們理解事物。

雖然概括型直覺有其必要性,但也可能扭曲我們對於世界的認識。

最常見的例子,就是刻板印象,尤其是種族與性別偏見最為常見。

二分化直覺把世界分成「我們」和「他們」,而概括型直覺則把「我們」和「他們」當成相同的群體。

我們該理解到,每個人都是獨一無二的個體,不是簡單的分類、概括就能幫助我們理解的。

作者提出了五個方法,幫助我們質疑自己偏好的分類:

- 抱持著「同中求異,異中求同」的心態。

- 當心「多數」:所謂多數是指超過一半,是 50% 還是 99%,要清楚知道具體的比例。

- 當心「特例」:別把「特例」當成「通則」。

- 你的經驗不代表「正常」,也別把別人當成「笨蛋」。你所認為的正常,在別人眼裡可能是「不正常」,反之亦然。

- 別把一個群體的做法套用到另一群體,該做法可能不適合另一個群體。

7. 宿命型直覺偏誤

宿命型直覺認為先天的特質決定了個人、國家、宗教或文化的命運。這種直覺偏誤跟我們常講的固定型思維模式(Fixed Mindset)有所關聯。這也讓人聯想到歷史上常談到的「白人優越主義」和「父權社會」,都是與地區、文化有關的認知偏誤。宿命型直覺偏誤讓人以為這是不可改變,實際上這些過去的歷史文化在現今都是可以改變的。

想要擺脫宿命型直覺偏誤,要了解到:

- 社會有在改變:社會與文化是緩慢改變,並非完全沒有改變,像是女權運動、非裔美國人民權運動、LGBTQ+權利運動等,每年都在持續推動、持續改變社會認知。

- 抱持謙虛態度更新知識:知識是會過期的,要樂於接受新知識,更新自己的認知。

- 找尋文化改變的例子:透過價值觀跟祖父母、父母聊一聊並做比較,或者找尋社會上文化改變的案例,強化社會價值觀是會改變的既定事實。

8. 單一觀點直覺偏誤

所有問題都有一個解方、任何問題都有一個起因,對於問題有單一肇因與解方的偏好,稱為單一觀點直覺偏誤。

你想要改變單一觀點直覺偏誤,就要像查理.蒙格一樣,擁有多元的思考工具,不仰賴單一的思考工具。

你可以嘗試以下做法:

- 檢驗正面與反面的證據:蒐集正面與反面的說法,當所有人都秉持同樣的看法時,更要找到抱有反面看法的人,聽聽他們的說法。

- 抱持開放態度,並理解專業有侷限:即便是專家,也是有侷限存在。要對各種領域都抱持開放心態,才能獲得更好的見解。

- 擁抱多元思考模型:你擅長使用思考工具,不一定是最好的工具,試著找找工具箱中有沒有其他適合的工具。

- 數據不是絕對:數據跟專家一樣,都具有侷限性。如同作者所說:「不靠數據無法了解世界,但單靠數據同樣無法了解世界。」有些事情是無法靠數據來衡量的。

9. 怪罪型直覺偏誤

無論是「好事」或「壞事」,我們都會想要找出一個清楚的對象,把這事歸功或怪罪於特定的人或群體上,這就是怪罪型直覺。因為這樣簡單的指控,讓我們不用再思考複雜的事情,卻也讓我們難以看清複雜背後的真相。

作者指出想要避免怪罪型直覺偏誤,我們需要忍住尋找代罪羔羊的衝動。指出個人或群體作為元兇,只會導致我們不再深入思考事情發生的可能原因。事情發生的原因都源自錯綜複雜的因素,我們應將精力放在找出各環節的原因,還有理解整個系統是如何運作。

10. 急迫型直覺偏誤

當事情非常急迫,有時間壓力逼你要馬上做出決定或其他行動,通常你很難妥善思考,因而匆忙做出決定,便馬上付出行動,這就是急迫型直覺偏誤。

當危險迫近時,我們更可能基於急迫型直覺來採取行動。如果你眼前有隻獅子正看著你,你還能從容地分析狀況嗎?當然不可能,你可能根據目前擁有的稀少資訊,立即轉身逃跑。急迫型直覺帶來的壓力,迫使我們還沒想好,就貿然採取行動。

當面對感到急迫的事件時,你得學會控制急迫型直覺偏誤。你可以先深呼吸,獲得一點時間來分析與思考。冷靜下來後,會發現很多事情其實看似急迫,卻沒有那麼緊急。

作者就以氣候變遷為例,對於這個長遠的議題,我們都會讓其看起來迫在眉睫,激發急迫型直覺,但這同時也會造成無謂的壓力,導致我們做出錯誤的決定與行動。這時我們更應該冷靜下來好好思考,經過妥善的分析數據與思考,才能做出周延的決策與正確的行動。

後記

在《真確》書中,Hans Rosling 利用數據和各種案例,像是泡泡圖表(Bubble Chart)呈現世界各國的社會、經濟、健康等方面的發展趨勢,有興趣的讀者可以到作者創立 GapMinder 基金會的官網查看各國的數據整理。(缺點是數據更新較慢,且沒有台灣,只呈現聯合國會員國的數據)

近年來,由於 AI 的發展,我們獲取資訊的方式將會越來越依靠 AI,因此判斷 AI 生成內容的真假變得越來越重要,一定要經過查證才引用,絕不能靠直覺或感覺來判斷資料。因此,這本書中提到一些扭轉偏誤的方法非常實用,也能用到資料查證上。舉例來說,你要養成求證正反意見的習慣、培養多元思維、質疑數據背後的資料來源等資訊判讀能力。

重新閱讀這本書後,我自己最常犯的就是「二分化直覺偏誤」、「直線型直覺偏誤」和「概括型直覺偏誤」。我太常把世界簡化得太過簡單,把世界判斷成不是 A 就是 B,但其實這些類別十分多元,不是我們認知就能輕易劃分的,就像線不只有直線,還有曲線、S曲線、鋸齒狀線型、波浪狀線型。

我了解到事物呈現的樣貌是連續光譜,而非二分法。多數事物並非用簡單的對與錯、好與壞、善與惡的兩極對立,就能判斷,這些事物呈現的是一個連續的、多樣性的光譜。

在這資訊爆炸的時代,作者也提醒我們要保持「謙遜」和「好奇心」。

書中他寫道:

「謙遜意味著知道各種直覺是如何讓你難以正確認識世界,意味著務實面對自身知識的侷限,意味著樂於說出我不知道,意味著在發現新的事實時願意改變既有觀點。 好奇意味著對新知抱持開放態度,意味著主動吸取新知,意味著樂於接受不符原本世界觀的事實並設法了解,意味著讓你的錯誤是激發好奇而非難為情。」

總結來說,我們要保持謙遜,呈現自己的無知,並擁抱好奇心,持續吸收新知識,了解世界更多的樣貌。不論哪個時代,持續學習的能力都是很重要的。

其他你可能感興趣的文章:

- 《數值化之鬼》閱讀筆記:工作做得好的人,都懂得運用數值化思維

- 《高產出的本事》閱讀筆記:學會優勢輸出模型,人人都有高產出的能力

- 《逆轉正義》讀後感:你所相信的正義,是對的嗎?

- 《認知稅》閱讀筆記:別再付昂貴的認知稅!

- 《無路之路》心得:重新定義自己與工作的關係