很多書籍都提倡努力工作,追求更高的成就。然而,不可能不眠不休地工作,我們總會有感到疲倦、想睡、沒心力的時候,這是身體發出的訊號,要求讓我們休息,但從沒有人教導我們如何有效地休息,才能重新恢復活力。

今天要分享的這本書《好好休息》就是教導我們如何正確地休息。在努力工作的同時,也別忘了適當的休息,才能維持高效的工作效率。

內容目錄

《好好休息》在說什麼?

本書的作者是 Podcast《哇賽心理學》的兩位主持人蔡宇哲和蔡佳璇所寫,兩人致力於分享睡眠與心理學的科普知識。

這本書的作者序就問到:「你今天有好好休息了嗎?」

這應該是很少人會問的問題吧!

多數人可能問有關工作的事情,像是「你今天工作完成了嗎?」「你工作上有什麼最新成果?」或是「你今天需要加班嗎?」

我們就像是機械裡的的一個小齒輪,永不停止地轉動,但久了也會磨損。我們忽略了休息的重要性,這不但沒有幫助你完成更多工作,反而降低工作的效能。

然而,我們從未想過如何正確定休息。有些人的休息並非是休息,只是徒有休息的外殼,內在卻什麼都沒有,導致這些人越休息,精神更加疲倦。你可能做了以下的事情:

- 休息時不斷滑手機。

- 休假時能隨身帶著平板或筆電。

- 報復性熬夜,或是假日補眠。

- 花大量的時間追劇。

有些人以為所謂的「休息」,是停止工作並進行休閒娛樂活動,這能夠幫助你充電和恢復活力。但是,真正高效的休息需要遠離數位產品,將注意力從工作上移開,如此一來,你才能夠真正擺脫疲勞,恢復最佳的工作狀態。

接下來,我會分享從書中學到「如何區分疲勞和打瞌睡?」「休息的三種形式」、「心力與腦力也需要透過休息來恢復」「恢復心力與腦力的三原則」,以及「常見的 5 大睡眠迷思」。

如何區分「疲勞」和「打瞌睡」?

很多人會把「疲勞」和「打瞌睡」搞混在一起。

疲勞主要是心力、腦力或體力消耗所導致。

打瞌睡除了身心消耗外,還有睡眠不足、睡眠品質不佳的因素存在。

區分這兩者的差別很重要,因為單純的疲勞透過各種休息就能快速恢復。然而,想打瞌睡最好的恢復方式是透過 20-30 分鐘的午睡,或是深度休息來恢復精神。

書中提到的區分方式如下:

閉眼 5 min 就有明顯有睡意,那就是打瞌睡的徵兆;相反地,若不會馬上睡著,就是單純的疲勞。

雖然安排小睡能夠解決打瞌睡的問題,但真正的問題還是睡眠時長與品質。

接下來,我會介紹休息的三種形式,以及有效的休息方法。

休息的三種形式

「休息不只是為了走更長遠的路,而且還是用更好的姿態與方法來走。」

休息能夠幫助你恢復體力、腦力和心力,甚至連大腦的神經系統也在休息時進行修整,以因應接下來的活動。

作者認為完整休息 = 白天「微休息」和「休息 」+ 晚上「睡眠」。

因此,他將休息分成三種不同的形式:微休息、休息與睡眠。

- 微休息:工作與工作之間的短暫休息,大約 5-10 分鐘。

- 休息:通常是在中午、下午或下班後,休息 20-30 分鐘,以恢復精力。

- 睡眠:最完整、最全面的休息,除了恢復白天消耗的精力外,也能讓大腦和身體都回復到精神飽滿的狀態。

工作中如何進行微休息?

微休息是在工作的空檔中,將注意力從工作或其他任務上抽離出來。例如:每工作 1 小時後,休息 5-10 分鐘,你可以起身喝個水、聊聊天、走動一下,有助於維持高效工作。

我們常聽到的番茄鐘工作法就是一種微休息的方式,設定工作 25 分鐘後,休息 5 分鐘,然後重複三到四次後,休息 20-30 分鐘。

我也很常採用此工作法,我建議是設定自己工作 50 分鐘後,休息 10 分鐘。休息時,我會喝個水、做個簡單的運動如伏地挺身或深蹲、稍微整理一下工作環境。

作者提到微休息有兩個重要的原則:

第一點也是最重要的一點:「抽離注意力」。你的注意力一定要從抽離工作,不再想著工作的事情,將注意力沉浸在令你感到平靜和放鬆的非工作事物中,例如品嚐咖啡、聆聽一首歌曲。有意識地遠離工作,才能達到微休息的效果。

第二點是「主動設定微休息的時間」。你可以依據自己工作的節奏,來設定工作與休息的週期,這樣才能避免受到外界干擾而影響休息。

或許,有些人認為上班時間,就是要不斷地工作,中間不能有休息,休息會導致工作中斷,甚至產生罪惡感,認為自己是當薪水小偷。

然而,微休息確實是有好處的,而且是有科學研究證實的。在 2017 年的一項研究找了 71 名電話銷售員,請他們連續十天記錄自己在工作期間的微休息與精神狀態,再請公司提供他們的績效表現。

研究結果發現,放鬆(散步、凝視窗外)、社交活動(與人聊天)、認知活動(拼圖、解益智問題、閱讀文章)這三種微休息都有助於提高正向感受,並提高工作效率。然而,「營養攝入」(吃點心、喝飲料)卻沒有任何效果,只會讓你徒增熱量,並無帶來真正休息。

白天如何有效的休息?

休息比微休息的時間來得長一些,大約是 20-30 分鐘。這麼長的休息時間,可以小睡一會,還有可以散步或運動。

建議是進行午睡,尤其是晚上睡眠不足或嚴重失眠的人,在午後安排個 20-30 分鐘的小睡,有助於維持下午工作石的精神。此外,認知功能、記憶、情緒都會比較好,甚至更有創造力。

要注意的是,午睡不是越長越好,大多數的專家建議午睡時長大多在 20-30 分鐘左右剛剛好。睡超過半小時,不會幫助你恢復更多的精力,只會帶來睡眠惰性(Sleep inertia,又稱睡眠慣性),讓人起來有種茫然和不知所措的感覺,無法立即投入到工作之中。

記住,午睡只是幫助你恢復精神,完成下午的工作,而非取代夜晚的睡眠。夜晚的休息還是留到晚上比較好。

另外,不要拖到傍晚才午睡,會影響晚上的睡眠品質。建議午睡時間距離入睡時間不要短於 8 小時。例如:晚上12點睡覺,午睡時間不要晚於下午4點。

晚上如何獲得高品質的睡眠?

如何快速入眠?如何改善淺眠?怎麼在晚上睡得更好?這是很多人會遇到的問題,然而每個人狀況都不同。如果真的有無法改善的失眠情況,最好還是請求醫師協助。以下會提供一些晚上睡得更好的訣竅。

- 晝夜光線要有明顯差異:白天多接觸陽光,晚上則是維持足以照明的光線,建議降低使用 3C 產品的螢幕亮度與使用時間。

- 長期且規律的運動:運動能夠累積足夠的睡眠驅力,幫助你更好入睡,同時提升睡眠品質。運動至少長達 30 分鐘以上,最佳運動時間為早上,如果是晚上運動,千萬別在睡前 2、3小時進行激烈運動,這會導致你過於清醒,難以入睡。

- 創造合適的睡眠環境:室內溫度要微涼、要夠暗。

- 國外研究顯示攝氏 19 度是理想入睡環境,但對一些人來說太冷了,建議在 23~28 度之間,要比室溫略低一些會睡得比較好。

- 晚上,室內光線要偏向暖色調(偏紅或黃色),藍色會抑制褪黑激素分泌(幫助入眠的激素),因而影響入睡。要睡覺時,最好是保持全暗,若是怕黑,這可以使用定時燈,讓你入睡後,自動進入全黑環境,保持睡眠品質。

- 別在床上做睡覺以外的活動:要讓身體與床建立睡覺的連結,建議是有睡意且固定的時間才躺上床。

- 睡不著時,起來做些活動:若無明顯睡意,可以離開床鋪去做些不花費腦力、心力的事情,千萬別使用手機或其他 3C 產品。閱讀是不錯選擇,但別選擇太過燒腦的讀物,可以閱讀讀過的小說。

- 規律的睡眠時間:晚上睡覺和白天起床的時間落差要在兩小時內。

心力與腦力也需要透過休息來恢復

不只是體力的消耗,會給身體帶來疲勞。心力與腦力的消耗,也是現代人感到疲憊的原因。

心力指的是情緒與壓力。無論是正面或負面的情緒,都會消費心力。此外,我們常常應為一些無法自主控制或預期的情緒事件,耗損心力。

心力的消耗會降低我們的自我控制能力,導致我們無法管控好情緒,甚至是大吃大喝,還會增加吃垃圾食物的可能性。此外,白天的情緒還會影響夜晚的睡眠。

避免心力消耗有兩個方法:

- 自我察覺:察覺自身的情緒,選擇是否要持續心力的消耗。做自己情緒的主宰,選擇以不同視角來看事情,掌握接納與處理情緒的方法。

- 專注於當下:將注意力集中於當下,不要讓思緒停留在過去或未來的負面事件上。

腦力則是由思考和規劃造成的消耗,而腦力的消耗是看不到的,但這是一種生理反應。

法國研究團隊的研究成果指出,大腦中過高的麩胺酸(glutamate)會導致認知疲乏。他們透過核磁共振頻譜(magnetic resonance spectroscopy, MRS)研究受試者的側前額葉(lateral prefrontal cortex)發現,當他們進行高強度認知活動,感到認知疲勞時,側前額葉活性較低,而且麩胺酸量也上升了大約 8%。

麩胺酸是興奮性神經傳導物質,參與學習、記憶和專注等認知功能。過量的麩胺酸甚至會損害神經元。

我們以為能夠過意志力與熱情持續高強度的腦力工作,然而過度使用腦力會使工作容易出錯,工作效率也比較低。因此,適當的休息對於緩解麩胺酸的過度累積非常重要。這就跟運動之後乳酸堆積,需要休息將乳酸代謝掉一樣。我們可以透過充足的睡眠、適度的運動以及放鬆活動(如冥想或瑜伽)都能幫助大腦舒緩疲勞,減少麩胺酸的堆積。

接下來,我會進一步介紹恢復心力和腦力的三原則。

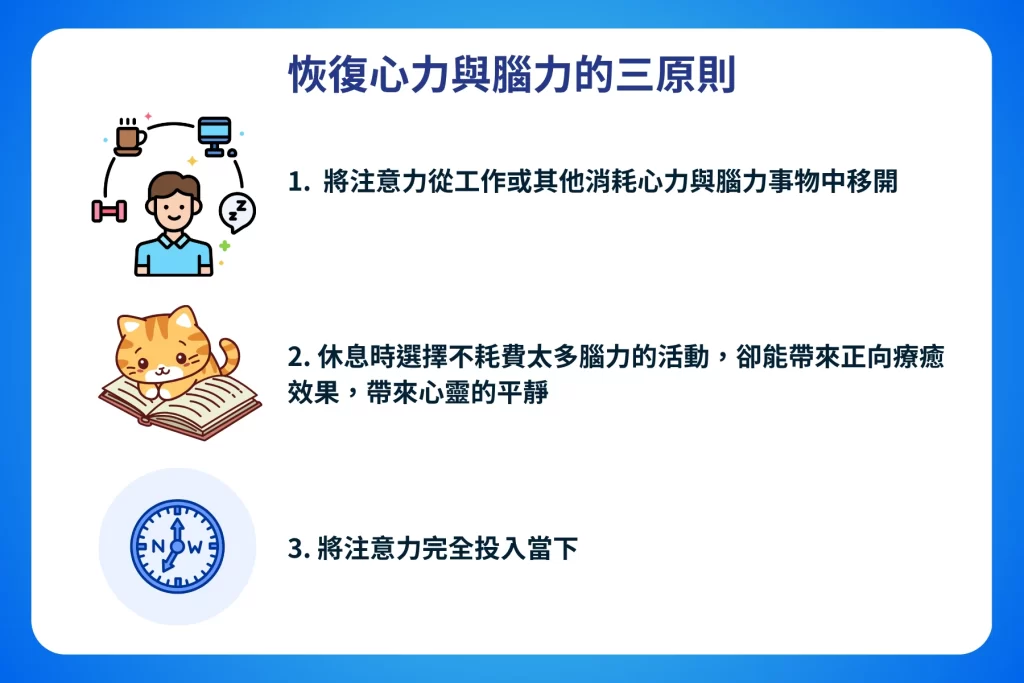

恢復心力與腦力的三原則

心力與腦力通常都會一起消耗,只是兩者消耗的程度會因工作而有所差異,但兩個恢復的原則也大致相同。

原則一:將注意力從工作或其他消耗心力與腦力事物中移開

有效休息的最高原則就是將注意力從工作或其他事物上移開。你出去旅行時,若還掛念著工作的事情,甚至常常處理工作的事項,整趟旅行將無法獲得休息與放鬆。

唯有擺脫工作,將注意力完成放在旅行上,才能夠恢復心力與腦力。

若沒時間進行旅行,推薦假日時多接觸大自然。出去戶外走走,並與大自然接觸,能夠讓心靈與大腦獲得良好的休息。

原則二:休息時選擇不耗費太多腦力的活動,卻能帶來正向療癒效果,帶來心靈的平靜

現代人休息時,不是在追劇,就是在玩手機。這些活動雖然被我們認為是在放鬆,然而它們仍會修耗我們的腦力與心力。

就連閱讀時,若選擇過於複雜的書籍,你會需要過多的思考,也是會造成心力與腦力的耗損。

所以,我們需要選擇不會帶來消耗腦力,且能帶來內心平靜與愉悅的活動。

作者就推薦看看喜愛的電視節目、電影或書籍,最好是已經看過的,再重看一次達到的休息效果最好。因為你已經知道劇情的發展,所以你不會額外花費腦力與心力去思考接下來的情節。

原則三:將注意力完全投入當下

休息時,你要將注意力完全沉浸在當下的休息活動中,比如閱讀小說時,就完全投入在小說的故事之中,而非分心去思考接下來要做什麼。

你可以嘗試正念練習,像是正念刷牙、正念洗澡、正念走路、正念飲食等,把注意力集中在當下正在做的事情上。

常見的 5 大睡眠迷思

最後分享一些常見的睡眠迷思:

- 牛奶中的色胺酸(Tryptophan)能助眠嗎?

- 睡前喝酒有助於睡眠嗎?

- 躺久了總會睡著?

- 犧牲睡眠,努力工作?

- 只要睡滿 8 小時就沒問題?

雖說 Tryptophan 是製造血清素和褪黑激素的原料,看似合理且有邏輯,但是你沒有考量到劑量問題。想要幫助睡眠大約需要攝取 1 g 的 Tryptophan。然而,每 100 g 全脂牛奶只有 5mg Tryptophan。因此,你需要喝至少 20 L 的牛奶才可以達到助眠的效果。顯然,這劑量完全不切實際,完全不可能達成。

不過,牛奶確實對睡眠有正面效益,但不是指睡前喝就立即有效,而是在日常飲食中,經常攝取牛奶或其他乳製品,能夠提升睡眠品質。

酒精有鎮定的效果,是一種中樞神經抑制劑,能夠讓人感到放鬆並更容易入睡。然而,酒精在體內代謝時,會影響睡眠的 REM,進而降低睡眠品質。

若與床建立錯誤連結,反而會讓你睡不著。如果你躺在床上 20 分鐘遲遲無法入睡,最好起身離開床,進行一些輕鬆的靜態活動,例如閱讀或聽音樂,直到感到疲倦再躺回床上,嘗試睡覺。

長時間睡眠不足是有害身體健康,會提高心血管疾病的風險,如高血壓與心臟病。此外,還有一些代謝疾病,如肥胖與糖尿病等。

不是睡滿 8 小時就夠了,還要有規律的作息。經常更改睡眠時間,會導致生理時鐘的紊亂,進而影響生理功能失調。所以,不要只有充足的睡眠時間,卻忽視規律作息的重要性。

後記

《好好休息》是一本輕鬆且易讀的睡眠科普書籍,作者非常善於用譬喻的方式,把複雜的睡眠科學解釋得淺顯易懂,比如他就用馬拉松來比喻休息,微休息就像是馬拉松中途的補水站。跑到一半的中繼站,就是稍為較久的休息,中場休息才有力氣跑完下半部分。馬拉松的終點,就是睡眠,完整的休息能夠讓你全面恢復體力。

之前我分享過《為什麼要睡覺》這本書,在這篇文章我已經分享很多有關睡眠的科學。而這本書則是除了教你如何睡得好外,還教你如何恢復我們時常忽略的心力與腦力。

心力與腦力的消耗,會讓我們陷入情緒的低谷與認知疲勞,造成工作效率下降。這兩者也是休息時重點的恢復對象,而非只有體力而已。書中教導如何減少心力消耗與恢復腦力的方式,都非常實用。

總之,如果要推薦台灣人所寫的休息、睡眠有關書籍,那麼這本書絕對是推薦的書單之一。

如果你對維持精力、休息、睡眠有關書籍有興趣,我推薦《你不是懶,而是能量低》、《最高休息法》、《最佳狀態》這三本書給你。

其他你可能感興趣的文章:

- 《最高休息法》閱讀筆記:讓大腦獲得真正休息的方法

- 《為什麼要睡覺》閱讀心得:全方位了解睡眠的重要性

- 《你不是懶,而是能量低》閱讀心得:現代人需要的是精力管理,而非時間管理

- 《最佳狀態》閱讀筆記:情商是進入最佳狀態的關鍵

- 《顛峰心智》閱讀筆記:透過冥想重新奪回專注力的掌控權